職場での「ちゃん付け」に違和感を覚えたあなたへ。

この記事では、「その心理」や「男性の心理は?好意」など、呼び方に隠れた意図や影響を簡潔に解説します。

呼び名が職場の人間関係に与える影響を知りたいあなたにおすすめです。

記事のポイント

- 職場でのちゃん付けに込められた心理や意図

- ちゃん付けされる人の特徴や見られ方

- 男性がちゃん付けする場合の心理背景や好意の可能性

- 呼び方が職場の人間関係や空気に与える影響

※本記事は、職場での悩みに関する一般的な情報整理や考え方の一例を紹介するものです。

特定の状況に対する判断や助言を行うものではありません。

個別のケースについては、専門家や公的機関、公式情報をご確認ください。

ちゃん付け 職場の人の心理とは?理由と背景を解説

- 自分だけちゃん付け職場のケースとは

- 下の名前+ちゃん付け男性心理の背景

- 男性心理 好意との関係はあるのか?

- 気持ち悪いと感じる時の心理

- おばさんが与える印象

自分だけちゃん付け職場のケースとは

職場で「自分だけがちゃん付けされている」と感じる場合、そこには無意識の偏りや人間関係の距離感のズレが潜んでいることがあります。

こうした状況が続くと、本人が疎外感を抱いたり、周囲から浮いた存在に見られたりするリスクもあるでしょう。

まず、多くの職場では「名字+さん付け」が基本です。

そのため、名前に「ちゃん」がついて呼ばれると、それが特別扱いのように映ることがあります。

例えば、20代の女性社員だけが「○○ちゃん」と呼ばれ、他の社員は「○○さん」と呼ばれている職場では、呼ばれ方そのものが上下関係や評価に影響を与えることも考えられます。

こうした状況は、本人の意図と無関係に「軽く見られている」と周囲が受け取る場合もあるため、注意が必要です。

このようなケースで大切なのは、自分の違和感に気づいた時に放置しないことです。

「ちゃん付けされると少し恥ずかしいので、○○さんと呼んでいただけると助かります」と丁寧に伝えることは、自分の立場や気持ちを守るためにも有効な手段です。

一方で、呼んでいる側に悪意がないことも多いため、やみくもに否定するのではなく、落ち着いて意図を確認することも円滑な関係維持には欠かせません。

下の名前+ちゃん付け男性心理の背景

男性が女性を「下の名前+ちゃん付け」で呼ぶ場合、その背景にはさまざまな心理が入り混じっています。

単なる呼び方の選択に見えて、実は相手との関係性や自己表現の方法が強く反映されているのです。

まず、もっとも一般的なのは「親しみを込めたい」という気持ちです。

たとえば、堅苦しい上下関係を和らげたいと感じている職場の男性が、後輩女性をあえて親しみやすく呼ぶことで、柔らかい雰囲気を作ろうとしているケースなどが該当します。

また、自分の中でその女性を「妹のような存在」「守ってあげたい人」と感じていると、自然と「ちゃん付け」になる傾向があります。

この場合、恋愛感情というよりも保護欲や親しみからくる呼び方といえるでしょう。

一方で、「他の人と違う呼び方をすることで、自分と特別な関係だと周囲にアピールしたい」という心理も見逃せません。

このような場合は、周囲との関係性よりも自分の存在を強く示したいという自己主張の一環として「ちゃん付け」が使われることがあります。

どの理由にせよ、相手の呼び方には背景があります。

ただし、親しみや好意を示す意図であっても、相手によっては不快に感じることがあるため、「相手がどう感じているか」を考慮した呼び方の選択が重要です。

男性心理 好意との関係はあるのか?

男性が女性に対して「ちゃん付け」で呼ぶことが、好意の表れである場合は確かに存在します。

しかし、それが必ずしも恋愛感情を意味するとは限らず、複数の要因が重なっていることが多いのが実情です。

例えば、普段は名字で呼ぶ男性が、ある日を境に突然「○○ちゃん」と呼び始めたとします。

このような変化は、相手への親しみが増したサインであり、好意を持っている可能性も否定できません。

一方で、好意というより「親しさの演出」や「柔らかい雰囲気を作るため」の呼び方として使っている場合も多く、恋愛感情とは無関係であることも珍しくありません。

特に職場などのフォーマルな場では、恋愛感情ではなく「親しみ」や「場の空気づくり」の一貫として使われているケースが多いです。

このように、男性が「ちゃん付け」をしてくる場合は、その背景にある意図や文脈をしっかり読み取ることが大切です。

言動全体を観察することで、単なるフレンドリーなのか、それとも特別な意味があるのかを見極めやすくなります。

気持ち悪いと感じる時の心理

「○○ちゃん」と呼ばれることに対して、気持ち悪いと感じる人は決して少なくありません。

このような感情は、呼びかける側と受け取る側との間で“関係性のズレ”がある時に起こりやすくなります。

呼び方がその人のキャラクターや状況と合っていない場合、それが不快感につながります。

例えば、職場で初対面に近い関係の男性上司から「○○ちゃん」と呼ばれると、多くの女性は「なぜそんな呼び方を?」と違和感を覚えるでしょう。

この違和感が強いと、「軽く見られている」「上下関係が無視されている」といったネガティブな印象が残ります。

また、性別や年齢によって呼び方を変えている場合にも、「女性だから」「若いから」といった偏見を感じ、気持ち悪いと感じる要因になることがあります。

こうした場合は、無理に笑って受け入れる必要はありません。

嫌だと感じた時は、丁寧に「名字で呼んでいただけると嬉しいです」と伝えるだけで、相手の呼び方を変えるきっかけになります。

不快感の背景には、「敬意の欠如」や「関係性の強制的な変化」があります。

そのことに気づいたら、自分の感情を大切にし、無理せず適切に対処することが大切です。

おばさんが与える印象

「ちゃん付けするおばさん」の場合は、周囲が感じる印象や違和感が色濃く表れています。

これは、年齢や立場に関係なく、過度に親しげな呼び方を多用する人に対して抱かれるイメージの一例といえるでしょう。

とくに職場のような対等性や公正さが求められる場では、そのような呼び方は無意識に相手の立場を下げてしまう危険もあります。

例えば、40代以上の女性社員が、20代の後輩に対して毎回「○○ちゃん」と呼んでいる場合、相手が「子ども扱いされている」と感じたり、「上下関係を強調されている」と受け取ることもあります。

こうした違和感は、本人が悪気なく行っていても、職場全体の人間関係に微妙な空気を生み出してしまうことがあるのです。

また、呼ばれている側がその呼び方に困惑している場合でも、「年上の人だから言いにくい」と遠慮してしまい、我慢が続くこともあります。

その結果、表面上は円満に見えても、心の中では距離を取られる存在になってしまうこともあるでしょう。

このように、「ちゃん付けするおばさん」は、単に呼び方の問題ではなく、相手との適切な距離感や配慮が欠けているように見えることから生まれます。

呼び方は、人間関係を築く大事な要素のひとつ。

年齢にかかわらず、相手がどのように感じているかを意識することが、信頼関係を保つためには欠かせません。

ちゃん付け 職場の人の心理に見る人間関係の特徴

- ちゃん付け特徴 女性に共通する傾向

- 同性間の微妙な距離感

- 呼び方の違いがもたらす職場の空気

- 距離の詰め方としての呼称の使い分け

- 呼び名が成長機会に与える影響

ちゃん付けの特徴 女性に共通する傾向

「ちゃん付け」を積極的に使う女性には、いくつかの共通した傾向があります。

その多くは、相手との距離を縮めたい、または柔らかい印象を与えたいという意識からくるものです。

初対面や関係が浅い相手に対しても、すぐに親しげな呼び方をすることで、場の空気を和らげようとする姿勢が見られます。

相手に安心感を与えたい、話しかけやすい雰囲気を作りたいと考えているのです。

例えば、職場の新人や年下の同僚に対して「○○ちゃん」と呼ぶことで、「壁を作っていないよ」「あなたのことを受け入れているよ」というメッセージを込めているケースもあります。

これは一種の配慮であり、周囲との調和を大切にしているタイプとも言えるでしょう。

ただし、誰にでも同じように「ちゃん付け」をしてしまうと、かえって馴れ馴れしい、あるいはTPOをわきまえていないと見られる可能性もあります。

こうなると、相手に不快感を与えたり、「軽い人」と見られたりすることも否定できません。

つまり、「ちゃん付け特徴女」に共通するのは、親しみやすさと柔らかいコミュニケーションを大切にする姿勢ですが、その反面、相手や場面に合わせた言葉選びの配慮が欠けてしまうリスクもあります。

同性間の微妙な距離感

同性同士での「ちゃん付け」には、独特の距離感や空気感が存在します。

これは親密さの証であると同時に、微妙な心理的バランスを含んでいることが多いからです。

お互いの呼び方が定着しているため、無理なく使える呼称として親しまれています。

この場合、信頼関係が前提にあるため、トラブルにつながることはあまりありません。

一方で、社会人になってから新たに出会った同性に対して、いきなり「○○ちゃん」と呼ぶと、相手によっては「馴れ馴れしい」「距離感を誤っている」と受け取られる可能性があります。

呼び方は、その人との関係性だけでなく、周囲とのバランスにも影響を与えるため注意が必要です。

例えば、ある女性社員が全員を「さん付け」で呼んでいる中で、特定の女性だけを「ちゃん付け」していると、周囲に「えこひいきしているのでは」といった印象を与えることもあります。

こうした違いが、職場内の人間関係に微妙な緊張感をもたらすこともあるのです。

同性間での呼び方は、表面的な言葉以上に「どれだけ相手に配慮しているか」が問われます。

仲良くなりたいという気持ちがあっても、相手との温度差を見極めながら呼び方を選ぶことが、良好な関係を保つためのポイントです。

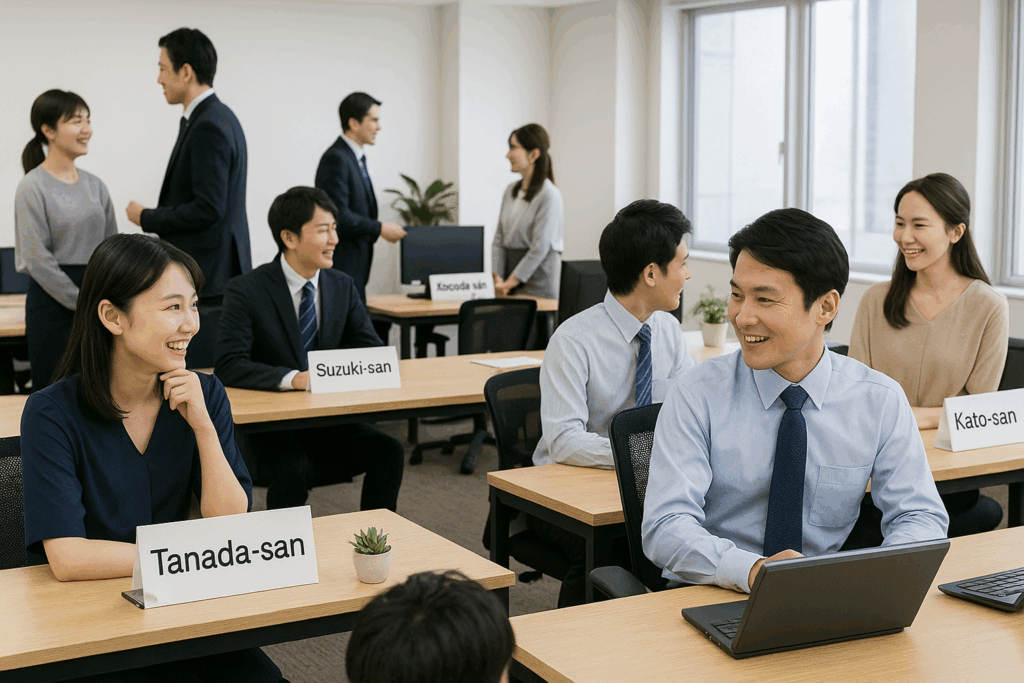

呼び方の違いがもたらす職場の空気

職場における「呼び方」は、思っている以上にその場の空気や人間関係に影響を与えます。

呼び方によって相手との距離感が変わるだけでなく、周囲から見た印象まで左右するからです。

例えば、同じチームで一人だけが「○○ちゃん」と呼ばれ、他のメンバーが「○○さん」と呼ばれている場合、そこには特別扱いやえこひいきの印象が生まれる可能性があります。

このような状況が続くと、職場全体の雰囲気にモヤモヤが広がることがあります。

とくに、業務上の上下関係や評価制度が絡む職場では、呼び方が公平であることはとても重要です。

呼ばれ方ひとつで、信頼や尊重が伝わることもあれば、逆に誤解や不信感を生むこともあります。

また、呼ばれる側が「ちゃん付け」に居心地の悪さを感じていたとしても、立場上それを指摘しづらい場合もあります。

すると、表面的には和やかに見えても、内心ではストレスを感じている可能性もあるのです。

このように、呼び方の違いは、その人の気持ちや周囲の空気に少なからず影響します。

適切な呼称を選ぶことは、職場の人間関係を円滑にするうえで欠かせない要素のひとつです。

距離の詰め方としての呼称の使い分け

相手との距離を縮めたいとき、呼び方を変えるのは有効な手段の一つです。

ただし、その使い方を誤ると、かえって関係がぎくしゃくすることもあるため、慎重に選ぶ必要があります。

たとえば、入社したばかりの後輩に対して急に「○○ちゃん」と呼ぶと、親しみよりも不自然さが際立つことがあります。

本人は距離を縮めようとしていても、相手には「急すぎる」「軽く見られている」と受け取られるかもしれません。

一方で、段階を踏んで関係性を築いてから、徐々に呼び方を変えていくと、相手も自然に受け入れやすくなります。

最初は「○○さん」と呼び、会話や関係が深まってからニックネームや「ちゃん付け」に移行するなど、段階的な変化が効果的です。

たとえば、会話の中で「みんなからは何て呼ばれてるの?」と聞いてみたり、「○○って呼んでもいい?」と相手の同意を得てから使うと、呼び方を変えてもトラブルにはなりにくくなります。

このように、呼称は人間関係を近づけるためのツールですが、相手の受け止め方を尊重しながら使うことが大切です。

呼び方の選び方ひとつで、相手との距離感は大きく変わります。

呼び名が成長機会に与える影響

職場での呼び名は、単なる言葉以上に、その人の意識や成長に影響を与えることがあります。

特に「ちゃん付け」やあだ名で呼ばれ続ける場合、本人が無意識のうちにそのイメージに引っ張られてしまうケースが少なくありません。

例えば、新入社員が周囲から「○○ちゃん」と親しげに呼ばれているとします。

そうなると、本人も「任されない側の人間」と感じるようになり、自信や責任感を持ちづらくなることがあります。

また、周囲も呼び名の印象から無意識にその人の実力を低く見積もってしまい、重要な仕事を任せる機会が減ることも考えられます。

こうした環境では、本来伸ばせるはずの能力やチャレンジの機会が失われてしまうのです。

一方で、「さん付け」など形式的な呼び方は、対等な関係や信頼を前提とする印象を与えます。

仕事の場面では「大人として扱われている」と本人も感じやすく、自己肯定感や責任意識の向上につながります。

このように、呼び名はその人の受け取る評価や周囲の期待に影響を与える要素です。

たかが呼び方と軽視せず、「今の呼び方が相手にとってどう作用しているか」を意識することで、より健全な成長のサポートができる職場環境が築けるでしょう。

ちゃん付け職場心理に見られる具体的な傾向と注意点

- 特定の人だけがちゃん付けされると不公平感を生む

- 下の名前+ちゃん付けは親しみや優越感の表れであることが多い

- 呼び方が恋愛感情のサインである可能性もある

- 呼ばれる側との関係性が浅いと違和感や不快感が生まれやすい

- 「ちゃん付けおばさん」は過剰な親しみで距離感を誤ることがある

- ちゃん付けが定着すると本人の成長を妨げる可能性がある

- 同性間のちゃん付けも配慮を欠くと関係がこじれる

- 呼び方に違和感がある場合は丁寧に意思表示するのが効果的

※本記事は、職場での悩みに関する一般的な情報整理や考え方の一例を紹介するものです。

特定の状況に対する判断や助言を行うものではありません。

個別のケースについては、専門家や公的機関、公式情報をご確認ください。