「職場のチクリ魔の対処」で迷うと信頼喪失や評価低下の危険あり。

この記事では、心理や特徴から末路までを体系化し、上司報告や記録術を含む具体的な行動法を解説します。

記事のポイント

- チクリ魔の特徴と心理の理解と見分け方

- 実務で使える対処方法と会話の進め方

- 上司への報告手順と社内での動き方

- 相談しない理由や末路までの全体像の把握

職場のチクリ魔【対処の全体像】

- 事実確認と冷静な状況把握

- 職場で告げ口 【特徴と見抜き方】

- チクリ魔の心理を理解する

- 職場のチクリ魔【対処方法の基本】

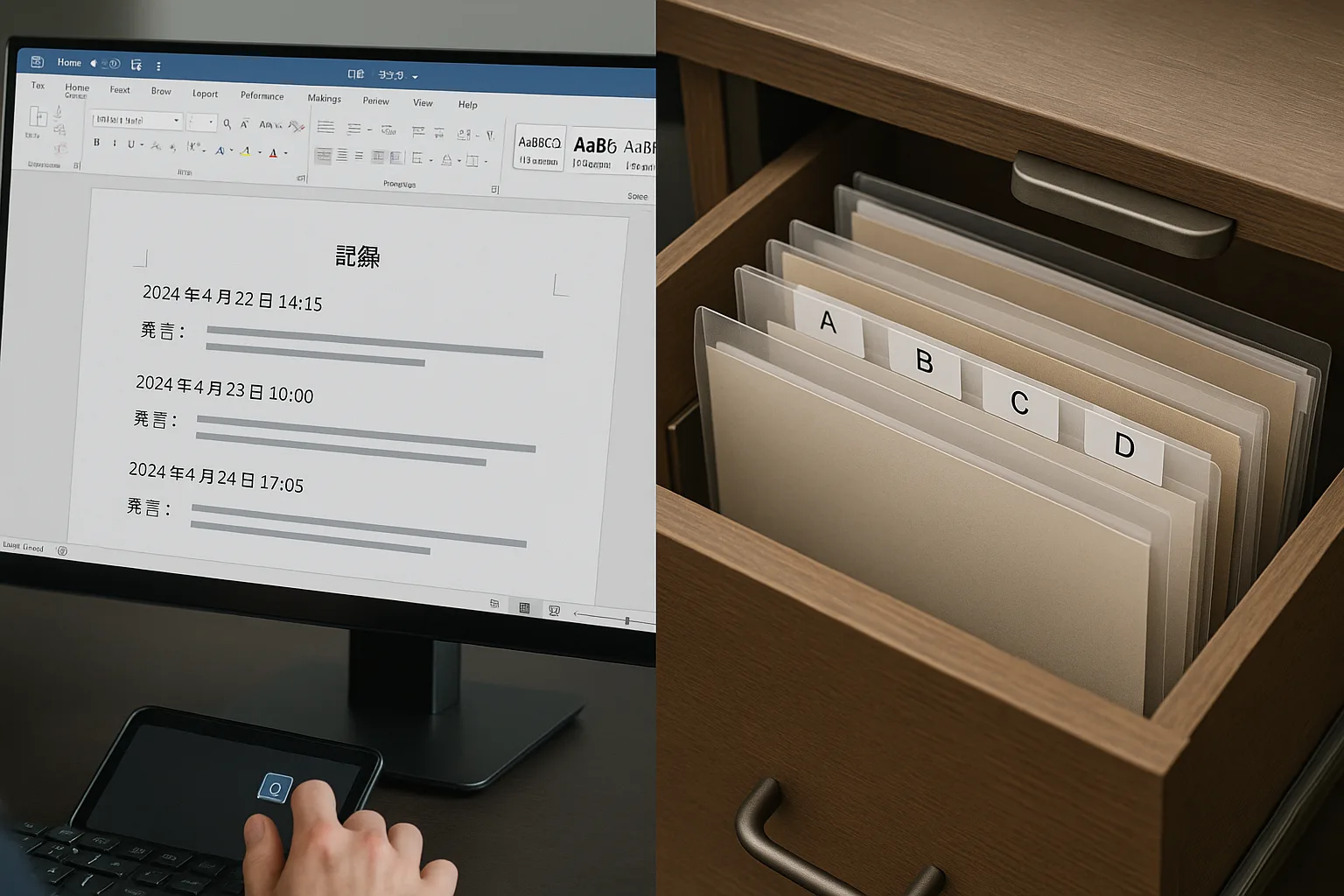

- 証拠の記録と保管のポイント

事実確認と冷静な状況把握

職場でチクリ行為が発生した場合、多くの人は感情的に動きがちですが、最初に必要なのは徹底した事実確認です。

誰が、どのような内容を、誰に伝えたのかを時系列に整理し、可能な限り客観的なデータとしてまとめることが、後の適切な対応につながります。

噂や主観的な印象が混ざると、誤解が拡大して新たなトラブルを生むリスクが高まります。

可能であれば、メールやチャットツールのログなど、第三者が確認できる証拠を残すと信頼性が高まります。

直接的な証拠が不足する場合は、信頼できる上司、人事部、または同僚に相談して、客観的な視点から状況を整理してもらうのも有効です。

相談を行う際には、感情的な表現は避け、以下のような流れで伝えると理解を得やすくなります。

- 事実の説明:何が起きたかを簡潔に伝える

- 影響の共有:その出来事が自分や業務にどのような影響を与えたかを明示する

- 希望の提示:どのような対応や解決策を望むのかを述べる

このような整理を行うことで、初動から冷静さを保てるだけでなく、上司や人事部が迅速に動きやすい環境を整えることにもつながります。

労働問題に関する統計でも、人間関係のトラブルは職場ストレス要因の大きな割合を占めるとされており 、事実を正しく把握する姿勢が組織全体の健全性に直結すると考えられます。

出典:総務省統計局『労働力調査』

冷静な初動は、相手との直接対話や社内での調整を円滑に進める土台になります。

焦らず、事実を積み上げる姿勢こそが、最終的に自分を守る最大の手段となります。

職場の告げ口 【特徴と見抜き方】

職場での告げ口には、建設的な通報と、単なるチクリが混在しているため、その違いを見抜くことが必要です。

労働安全衛生や法令遵守に関わる重大な不正や危険行為は「内部通報」として保護されるべきですが、他人の私生活や評価に関する情報を軽率に広める行為は、職場の信頼関係を壊す「チクリ」に分類されます。

見極めのポイントは三つあります。

- 情報の必要性:その内容が業務遂行や、安全性の維持に直結しているかどうか

- 伝達相手の適切性:しかるべき立場の上司や人事に限定されているか、それとも無関係な人々に広められているか

- 本人への確認の有無:対象となる本人に事前の確認がなされているかどうか

必要な情報共有は、事実が明確で、関係部署や責任者に限定的に伝えられるものです。

たとえば、「業務上の不正経理を上司に報告する」といった行為は、組織の健全性を守るために必要不可欠な内部通報に当たります。

しかし「同僚が残業中に私用のネット閲覧をしていた」といった情報を広く拡散する行為は、業務への直接的な影響が少なく、不要な摩擦を生みやすいため、典型的なチクリと言えます。

このように特徴を理解しておくことで、何が職場にとって有益な情報共有であり、何が不要な人間関係の悪化につながるのかを冷静に見抜けるようになります。

さらに、告げ口が増える背景には、組織文化やコミュニケーション不足が影響している場合もあるため、個別の行動だけでなく職場全体の風土改善もあわせて考えることが大切です。

チクリ魔の心理を理解する

職場にいるチクリ魔をうまく対処するには、まず「なぜその行動を取るのか」を理解することが欠かせません。

心理を知らずに感情的に反応してしまうと、余計に相手を助長させてしまい、職場での居心地がますます悪くなってしまうからです。

これは「誰かに認められたい」「上司に評価されたい」という気持ちが強く、報告行為を通じて自分の存在価値を示そうとします。

幼少期に「先生に伝えて褒められた」経験が強く残っていると、大人になっても同じ行動を繰り返しやすいとされています。

承認欲求は誰にでもある感情ですが、強すぎると周囲に不要なストレスを与え、チクリ魔的な言動につながるのです。

次に見られるのが「歪んだ正義感」による行動です。

職場の不正やコンプライアンス違反を正しく報告するのは健全な行為ですが、チクリ魔は相手の合意や状況を無視して「自分は正しいことをしている」と思い込み、むやみに情報を広めます。

本人に悪意はなくても、周囲からは「信頼できない人」と見られ、徐々に孤立する原因になります。

さらに一部には「トラブルそのものを楽しむタイプ」も存在します。

平穏な状況では退屈に感じ、むしろ対立や摩擦がある方が刺激的だと考える人です。

こうした人は、誰かの発言を大げさに伝えたり、誤解を生むような報告をしたりして、意図的に火種を作る傾向があります。

心理学的には刺激欲求が強い性格に近く、関わる人にとっては非常に厄介です。

これらに共通するのは、根底に「自己肯定感の不足」があることです。

自分に自信がないからこそ、他者を通じて価値を得ようとし、報告行為が習慣化してしまうのです。

環境要因として、評価制度の曖昧さや人間関係のストレスが重なると、その心理はさらに強化されます。

心理を理解すると、効果的な対処が見えてきます。

承認欲求型には「評価につながらない伝え方に切り替える」、正義感型には「伝達ルートを限定して誤解を防ぐ」、トラブル型には「会話を記録して火種を遮断する」といった方法が有効です。

単に「うるさい同僚」と片付けるのではなく、背景を知った上で戦略的に接することで、余計な消耗を避けられます。

心理を押さえたうえで適切な対処法を選ぶことが、職場での人間関係を守り、自分の評価を落とさない最大の防御策になります。

職場のチクリ魔 【対処方法の基本】

職場のチクリ魔に対応する際には、場当たり的に反応するのではなく、基本方針を明確に持つことが大切です。

効果的な対処の基本は大きく三つに整理できます。

第一に、情報管理です。

会話中に悪口や同僚の評価について誘導されても、軽く流すか、事実ベースで短く返答して話題を打ち切ることが望まれます。

例えば「そうかもしれないね」と曖昧に返すのではなく、「私は分からないので何とも言えない」と線を引くことが有効です。

第二に、必要に応じた直接対話です。

相手の行為により誤解や不利益が生じている場合は、短時間で明確な対話を持ち、影響と望ましい行動を具体的に伝えることが役立ちます。

非難や感情的な言葉を避け、「事実」「影響」「期待する行動」の三点に絞ると、相手も防衛的になりにくく、一定の効果が期待できます。

第三に、組織的なルートの活用です。

上司や人事部に対して、状況を整理したうえで報告することで、構造的な対応を取ってもらいやすくなります。

この際には、事実(何が起きたか)、影響(業務や人間関係への具体的な影響)、希望(どのような対応を望むか)を明確に伝えることが効果的です。

こうした公式ルートを通じた対応は、後のエスカレーションや労務問題への発展を防ぐためにも欠かせません。

これら三つの方針を並行して実践することで、不要な拡散を防ぎ、組織全体としてもチクリ魔による影響を最小化できます。

証拠の記録と保管のポイント

継続的な嫌がらせやモラルハラスメントが疑われる場合、後の対応を有利に進めるためには「証拠を一貫して記録・保管すること」が欠かせません。

口頭での主張だけでは客観性に乏しく、上司や人事、労働組合に相談しても十分な対応が得られないケースが少なくありません。

例えば、発言内容を断片的に残すのではなく、「2025年3月5日 10:00 会議室にて 上司Aから業務遂行に関する侮辱的発言あり」といった形式で記録することで、後から第三者が見ても状況を理解できる証拠となります。

加えて、業務システムのアクセスログや、メールやチャットのスクリーンショットは、実際の発言ややり取りを裏付ける重要なデジタル証拠となります。

スクリーンショットは加工の疑念を避けるために原本と併用し、可能であればサーバー上の保存データも併せて確保しておくことが望ましいです。

さらに、証拠の保管場所にも注意が必要です。

個人の私物端末や外部クラウドサービスでは情報漏えいのリスクが高いため、必ず会社の公式アカウントやセキュリティが確保された環境で保管することが推奨されます。

これは労務管理や個人情報保護の観点からも不可欠です。

総務省や厚生労働省も労働環境の改善やハラスメント防止の一環として、証拠の適切な記録・保存を重要視しています。

出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント対策」

証拠の共有範囲は最小限にとどめることも忘れてはいけません。

関係のない同僚にむやみに共有すると、二次被害や人間関係の悪化につながるリスクがあります。

信頼できる上司や人事部への報告に限定し、第三者の証言を得る場合も「感想」ではなく「事実に基づく所見」を重視することが重要です。

以下の表は、記録対象ごとの具体例と留意点をまとめたものです。

| 記録対象 | 例 | 保管先 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 事実メモ | 日時、場所、発言要旨 | 会社アカウントのドキュメント | 形式を統一し改ざん防止 |

| デジタル記録 | メール、チャット、ログ | 正式な業務ツール | スクショは原本と併用 |

| 第三者の証言 | 同席者の所見 | 上司経由で共有 | 感想ではなく事実中心 |

このように一貫性を持った記録と厳格な保管を徹底することで、後の社内手続きや外部機関への相談時において、発言の真偽を巡る争点を減らし、解決へ進むための大きな力となります。

職場のチクリ魔【対処の実践ガイド】

- 職場の嫌な同僚からチクる対処の要点

- チクリ魔を上司に報告の対応の手順

- 職場で告げ口する女性の対処法の要点

- チクリ魔に相談しない理由と注意

- 【チクリ魔の末路】上司に告げ口する人の末路

- 職場のチクリ魔対処【まとめ】

職場の嫌な同僚からチクる対処の要点

職場で嫌な同僚から「チクられる」場面に直面したとき、多くの人が陥りがちな失敗は感情的な反論です。

怒りや苛立ちをぶつけてしまうと、かえって自分の立場が不利になり、無益な口論に発展してしまうリスクが高まります。

もし上司に誤った情報が伝わっている場合には、一次情報に基づく資料や記録を添えて説明するのが効果的です。

例えば、業務日報やメールの履歴、会議の議事録など客観的な裏付けを提示すれば、感情的な言い合いではなく、事実で判断してもらえる環境を作れます。

ここで重要なのは、言葉を多用して弁明するよりも、証拠と資料をもとに簡潔かつ明快に説明することです。

また、情報がどの経路で拡散したのかを把握できる場合には、当事者との短い面談を設けることも有効です。

この際、責めるのではなく「誤解が生じた可能性」を冷静に伝え、「今後どうあるべきか」という期待される行動を具体的に共有することが望まれます。

話し合いは長引かせず、必要な内容だけを伝え、後に残せる形で簡潔に記録しておくと、万一再び問題が起こったときの予防線になります。

さらに、普段からの心構えも大切です。

日常的に私的な会話や他人の評価に関する話題を避け、必要のない情報を提供しない習慣を持つことで、余計な誤解を招くリスクを減らせます。

「この人には軽率な話題を持ち込んでも広がらない」という雰囲気を作れば、自然とターゲットになりにくくなります。

このように、冷静な初動、客観的な資料による訂正、短く要点を押さえた面談、そして普段からの線引きの徹底を組み合わせることで、嫌な同僚によるチクリの影響を最小限に抑えることが可能です。

積み重ねによって「冷静に対処する人」という信頼を周囲から得ることができ、最終的には炎上を防ぎ、組織内での立場を守る大きな力となります。

チクリ魔を上司に報告の対応の手順

上司への報告は、冷静かつ客観的に整理された情報で行うことが不可欠です。

最初に何が、いつ、どこで起きたのかを、箇条書きではなく短い段落にまとめることで、状況の理解を助けます。

その後、業務への具体的な影響や関係者の混乱を説明することで、問題の深刻さを正しく認識してもらうことができます。

たとえば、当人への注意喚起や、情報共有ルートの明確化、必要に応じて人事部への相談などが考えられます。

これらの提案は、自分の希望だけを伝えるのではなく、組織全体の健全性に資するという観点で説明すると、受け入れられやすくなります。

報告後は、上司の方針を確認し、役割分担と対応のスケジュールを合意することが重要です。

また、その経緯を文書化しておくことで、再発防止や振り返りの際に役立ちます。

記録が残っていると、後に状況が拡大した際にも、自分が一貫して適切な対応を行っていたことの証明になります。

上司への報告は単なる苦情ではなく、組織改善の一歩として位置づける姿勢が求められます。

職場で告げ口する女性の対処法の要点

職場で「告げ口する女性」と呼ばれる人物に対応する際は、性別に関わらず、普遍的な対処原則を意識することが大切です。

性別でラベリングすると不要な対立や偏見を助長し、問題の本質から逸れてしまう恐れがあります。

対話の場面では、感情的な表現を控え、具体的な業務上の影響や望ましい行動の提示に重きを置きます。

例えば「この発言により顧客対応に遅延が生じたため、事実を直接確認してから報告してほしい」といった具体的な要求に置き換えると、相手にとって理解しやすく、反発も生じにくくなります。

さらに、周囲の巻き込みを最小限に抑えることがポイントです。

第三者を多く巻き込んでしまうと、話題が拡散し、かえって関係の修復が難しくなる可能性があります。

そのため、当事者同士の短時間面談や、必要に応じて上司の同席を依頼するのが望ましい対応です。

また、業務に関係のない私生活の話題や同僚の評価といったテーマを扱わないようにし、職務上必要な情報のみを共有する枠組みを徹底することが、トラブルの再発を防ぐ基盤になります。

こうした偏見に依存しないアプローチは、公平な職場環境を守るだけでなく、長期的な信頼関係の再構築にもつながります。

チクリ魔に相談しない理由と注意

職場において、いわゆるチクリ魔と呼ばれる人物に安易に相談を持ちかけることは、リスクが極めて高い行為です。

特に、同僚や上司に対する評価、まだ決定していない計画、個人情報のようなデリケートな内容は、誤解を招きやすく、それがそのまま人間関係の悪化や業務上の不信感につながりかねません。

このような背景から、相談先の選定は慎重である必要があります。

基本的に、守秘義務があり職務権限が明確に定められている窓口だけを利用すべきです。

直属の上司や人事部、労務管理の専門部署などは、制度的に情報を保護する仕組みが整っており、相談内容が安易に外部へ広まるリスクを抑えることができます。

こうした正式ルートを経ることで、感情的な伝聞や憶測ではなく、客観的な事実に基づいた対処が進められる点も大きなメリットです。

一方で、どうしても同僚に相談せざるを得ない場面もあります。

その場合には、話す内容を必要最小限に絞り、具体的な事実と相談目的だけを伝えるようにしましょう。

感情的な表現や推測を交えると、誤解が拡大してしまう恐れがあります。

また、伝える手段についても工夫が必要です。

口頭でのやりとりよりも、メールや社内チャットといった記録が残る形を選ぶことで、後日の確認や証拠保全につながります。

さらに、私物の端末ではなく、会社が管理する公式アカウントや業務システムを利用することにより、情報漏えいのリスクを軽減できます。

加えて、相談する際の態度や言葉選びにも注意が求められます。

「誰かの悪口」や「感情的な愚痴」と受け取られないように、冷静に事実と影響、そして解決したい目的を明確にすることが望まれます。

これは、相談内容を真剣に扱ってもらうためだけでなく、相談者自身の信頼を守るためにも大切です。

つまり、チクリ魔に相談をしない最大の理由は、情報が意図せず社内で拡散され、自分自身や周囲に不利益をもたらすリスクを避けるためです。

相談先は必ず正式なルートに限定し、どうしても例外的に同僚へ話す場合でも、記録と最小限の情報共有を徹底することが必要です。

これらの対応を守ることで、不要なトラブルを防ぎ、安心して働ける職場環境を維持しやすくなります。

【チクリ魔の末路】上司に告げ口する人の末路

職場で繰り返し告げ口を行う行為は、短期的には上司の関心を集めたり、情報を持っている人として一時的に評価されることがあります。

しかし長期的に見れば、その行動は周囲からの信頼を確実に損なう方向に働きやすいものです。

結果として、評価や昇進のチャンスを逃す要因となり、本人のキャリア形成にも大きな影響を与えるのです。

上司に対しても、取捨選択なく告げ口を持ち込む行動は問題視されやすい傾向にあります。

上司は限られた時間の中で意思決定を行う必要がありますが、曖昧な情報や噂レベルの報告が繰り返されると、むしろ業務効率を下げる原因になります。

加えて、具体性のない報告や検証されていない話は、上司に「生産性が低い人物」という印象を与え、結果的に信頼度を低下させることにつながります。

こうした状況が続くと「またあの人の報告か」と軽視され、情報源としての価値すら失ってしまいます。

また、同僚からの見られ方も無視できません。

確認されていない噂を広めたり、同僚の失敗を誇張して上司に伝えたりする行動は、仲間意識を壊し、人間関係を悪化させます。

最終的には孤立を招き、必要な協力を得られない状況に陥りやすくなるのです。

職場は信頼のネットワークで成り立っており、その信頼を損なう行為を続ける人の末路は、表面的には目立っても、内面的には評価の低下と孤立が待っているケースが多いと考えられます。

一方で、全ての「報告」が悪いわけではありません。

法令違反や安全性に関わる問題については、むしろ適切に報告することが求められます。

こうした正当な通報は組織にとって重要であり、適切な窓口を通して行うことで、問題解決につながると同時に通報者自身の立場も守られます。

逆に、チクリ魔的な告げ口は「自己利益」や「注目を集めたい」という動機に基づくものであり、公益のための通報とは根本的に異なる行為です。

このように「告げ口する人の末路」は、その情報が組織にとって有益かどうかで大きく変わります。

自己満足や承認欲求に基づくチクリは信頼を削り、やがてキャリアにマイナスの影響を及ぼします。

逆に、事実に基づき公益性のある報告は評価され、組織の健全性に寄与します。

何を、どこに、どのように伝えるのかという線引きを誤れば、長い目で見て自分の立場やキャリアを危うくすることになるのです。

つまり、チクリ魔や告げ口を繰り返す人の行き着く先は、多くの場合「信頼の喪失と孤立」であり、それは業務上の影響だけでなく、職場での居心地や将来のキャリアを大きく左右します。

逆に、適切なルートでの正当な報告は、自身の信頼を守りながら組織の健全性に貢献する行為となるのです。

職場のチクリ魔対処【まとめ】

- 事実の整理を最初に行い、噂や憶測を排して状況を把握する

- 告発とチクリの違いを必要性と適切性と確認の三軸で見分ける

- チクリ魔の心理は承認欲求や歪んだ正義感や刺激追求が背景にある

- 対処の基本は情報管理と短い直接対話と組織ルートの併用で進める

- 会話や経緯は簡潔に記録し改ざん防止の観点で安全に保管する

- 上司報告は事実影響希望対応の三点セットで合意形成を図る

- 相談先は守秘と権限が明確な上司人事専門窓口に限定して活用する

- 正当な通報は保護の対象で不正安全の情報は適切窓口に伝える