「職場で会話に入ってこない人への接し方」に悩むあなたへ。

この記事では、特徴や心理、性別ごとの傾向を理解し、円滑な関係づくりのヒントを紹介します。

記事のポイント

- 会話に入らない人の主な特徴や心理的背景

- 話しかけてこない人への適切な接し方

- 性別による会話スタイルの違いと傾向

- 職場で無理なく関係を築くための工夫

※本記事は、職場での悩みに関する一般的な情報整理や考え方の一例を紹介するものです。

特定の状況に対する判断や助言を行うものではありません。

個別のケースについては、専門家や公的機関、公式情報をご確認ください。

会話に入ってこない人職場の背景と要因

- 会話に入らない人の特徴とは

- 会話のキャッチボールができない人の特徴

- 会話しない人が抱える心理

- 会話に入れない人の共通点

- 話しかけてこない女性の傾向

会話に入らない人の特徴とは

会話に入らない人には、いくつかの共通した特徴が見られます。

性格や過去の経験によって個人差はあるものの、周囲と円滑にコミュニケーションを取ることが難しいと感じている点では共通しています。

まず目立つのが「過度な緊張」です。

たとえば、声が震えたり、言葉が詰まったりすることで、相手と会話を続けることに自信が持てなくなるのです。

このような状態が続くと、話すこと自体が負担に感じるようになります。

次に、「視線を合わせない」という行動もよく見られます。

これは、他人に否定されたり、評価されたりすることへの不安が背景にあることが多いです。

視線を合わせることで心の中を読まれるような感覚になり、自分を守るためにあえて視線をそらすのです。

さらに、「ネガティブな言葉が多い」ことも特徴の一つです。

これによって会話に後ろ向きな印象を与え、話しかけづらい雰囲気を生んでしまうことがあります。

このような特徴を持つ人たちは、必ずしも会話を拒んでいるわけではありません。

内心では関わりたいと思っていても、うまく表現する方法がわからず、不安や緊張が邪魔をしてしまっているケースが多いのです。

周囲が理解を深め、少しずつ話しやすい環境を整えていくことが、良好な関係を築く第一歩になるでしょう。

会話のキャッチボールができない人の特徴

会話のキャッチボールができない人には、相手の話を受け取って返すという基本的な対話の流れをうまく保てないという傾向があります。

これは、会話が単なる情報の伝達ではなく、相互理解を深めるためのやり取りであるという意識が欠けている場合によく見られます。

最も顕著なのは「一方的に話し続ける」タイプです。

たとえば、相手が「週末は映画を観に行きました」と言った時に、「そういえば私も旅行に行って…」と話を切り替えてしまうようなケースです。

このような振る舞いは、相手の発言を軽視している印象を与え、信頼関係を築く障害になりかねません。

一方で、「聞き役に徹しすぎて何も返せない」というタイプもいます。

その結果、話している側が「本当に聞いてくれているのか」と不安を感じ、会話が自然に途切れてしまうことがあります。

また、「話題が飛びがちで流れが読めない」ことも、キャッチボールを妨げる要因です。

突然、関連性のない話を始めてしまうと、相手は困惑し、会話のテンポが乱れてしまいます。

このような特徴を持つ人は、会話のルールを感覚的に理解しにくいことが多いため、意識的に改善する必要があります。

話を最後まで聞く、相手の発言に対して一言添える、文脈を意識して話題を選ぶなど、小さな心がけがキャッチボールのスムーズさを生む鍵となります。

会話しない人が抱える心理

職場で会話をしない人が抱えている心理は、単なる無関心や冷たさではなく、内面的な不安や葛藤であることが多いです。

これを誤解すると、無口な人に対して「協調性がない」「距離を置いている」といった否定的な印象を持ってしまい、関係がこじれる原因になりかねません。

まず、「自己評価の低さ」は多くのケースに共通しています。

これにより、話しかけられても反応が薄く、さらに周囲との距離が生まれるという悪循環に陥ることがあります。

次に、「過去の失敗経験」が影響している場合もあります。

特に職場のような評価がつきやすい環境では、この傾向が強く出がちです。

さらに、「内向的な性格」や「HSP(繊細気質)」といった気質的な要素も関係しています。

大勢の人と話すことに疲れやすく、会話よりも黙々と作業をする方が落ち着くと感じる人も少なくありません。

そのような人にとって、雑談や軽いトークも大きな精神的負担になることがあります。

これらの心理背景を理解せずに、「なぜ話さないのか」と詰め寄ったり、無理に雑談に引き込もうとしたりすると、かえってその人にとってストレスになってしまいます。

職場で大切なのは、無理に会話を強要することではなく、安心して話せる環境を整えることです。

静かであっても誠実に仕事をしていることを認め、少しずつ信頼関係を築いていく姿勢が求められます。

会話に入れない人の共通点

職場で会話に入れない人には、いくつかの共通した行動や心理的な傾向が見られます。

特定の性格だけが原因とは限らず、環境や人間関係によっても会話に参加しづらくなることがあります。

まず挙げられるのが「発言に対する自信のなさ」です。

その結果、会話の途中で話を振られても、答えに詰まったり、うまく反応できなかったりするのです。

このような経験が重なると、「話さないほうが安全」という選択を無意識にしてしまうようになります。

また、「周囲の空気を読みすぎる」ことも共通点の一つです。

例えば、会議中に意見を言いたくても、話の流れを遮るのではないかと悩んでいるうちに、発言の機会を失ってしまうといった状況です。

さらに、「雑談や軽いトークが苦手」という人も多く見られます。

これは、相手の関心事を理解するのが難しいと感じたり、自分に関係のない話題に共感できなかったりすることが原因になることがあります。

このような人々は、必ずしも他人に興味がないわけではなく、会話に対するハードルが高いと感じているだけです。

したがって、無理に話を引き出すよりも、安心して話せる雰囲気や、答えやすい質問を投げかけるなど、周囲の配慮が大切になります。

話しかけてこない女性の傾向

職場で話しかけてこない女性には、いくつかの傾向が見られます。

外見や態度だけでは判断できないものが多く、表面的には「冷たい」「関心がない」と誤解されがちですが、実際にはさまざまな背景や理由があります。

このタイプの女性は、職場では業務に集中し、私的な関係や雑談は最小限に留めたいと考えている傾向があります。

決して敵意があるわけではなく、職場における距離感を保つことで、自分のペースを守ろうとしているのです。

この考え方は、集中力や生産性を重視する人に多く見られます。

たとえば、以前の職場で不用意な発言が誤解を招き、トラブルになった経験があると、それを避けようとしてあえて口数を減らすようになります。

このような女性は、信頼関係ができるまでは慎重にふるまいがちです。

誰にでもすぐに話しかけるタイプではなく、観察と確認を重ねてから距離を縮めようとする傾向があります。

相手の忙しさを考えたり、話しかけるタイミングを逃したりすることで、結果的に無口になってしまうのです。

たとえば、「今声をかけたら迷惑かもしれない」と思いすぎて、いつの間にかまったく話しかけなくなることがあります。

このように、話しかけてこない女性には、慎重で繊細な感受性を持っている人が多く、話しかけない=無関心とは限りません。

周囲がその理由を理解し、適度な距離を保ちつつ声をかけていくことで、少しずつ自然な会話が生まれていく可能性があります。

誤解や決めつけを避け、相手の立場に寄り添うことが、良い関係づくりの第一歩です。

会話に入ってこない人職場での適切な対応策

- 話しかけてこない人との接し方

- 話しかけてこない男性の配慮

- 会話に入らない人に無理強いしない理由

- チームでできるコミュニケーション改善法

- 多様な性格を尊重する職場づくり

- 無理なく関係を築くコミュニケーション術

話しかけてこない人との接し方

職場で話しかけてこない人に対して、どのように接するべきか悩む場面は少なくありません。

一見無口で冷たく見えるかもしれませんが、すぐに決めつけてしまうのは避けるべきです。

話しかけてこない理由は、人によってさまざまであり、その背景を理解することが良好な関係構築につながります。

まず心がけたいのは、「自分から挨拶や軽い声かけを続ける」ことです。

例えば「おはようございます」「お疲れさまでした」のような定番の言葉でも構いません。

無理に話を広げようとせず、まずは存在を認識してもらうことが第一歩です。

次に、「相手のペースに合わせる姿勢」が重要です。

そのため、一方的に会話を押し付けると、かえって心の壁を高くしてしまう恐れがあります。

話す頻度や内容は相手の反応を見ながら調整し、必要以上に踏み込まないようにしましょう。

また、「業務を通じた自然な会話」を活用するのも効果的です。

業務連絡をきっかけに、徐々に会話を増やしていく方法は、相手にとっても自然で受け入れやすいものです。

過度に気を使いすぎたり、距離を詰めようとしたりするよりも、日常の中で少しずつ関係性を築いていくことが、結果としてスムーズなコミュニケーションへとつながります。

静かに仕事を進めたい人もいれば、人付き合いが苦手な人もいるということを前提に、相手を尊重する姿勢を忘れないことが大切です。

話しかけてこない男性の配慮

話しかけてこない男性に対して、どのような配慮をするべきかは職場環境によっても異なりますが、共通して必要なのは「干渉しすぎない距離感」と「否定しない受け止め方」です。

多くの場合、話しかけない男性は意図的に距離を置いているというより、自分のスタイルとして静かに仕事をこなしたいと考えていることが多いのです。

まず、強引な会話のきっかけづくりは控えるべきです。

特に「みんなでやるのが当たり前」という雰囲気がある職場では、その無言の同調圧力がストレスの原因になっているケースもあります。

誘う際は「無理にとは言わないけど、よかったら」と選択の余地を持たせた言い方が望ましいでしょう。

また、仕事に対する姿勢をきちんと認めることも重要です。

そうした姿勢に対して「いつも丁寧に対応してくださって助かっています」といった感謝の言葉を伝えることで、信頼関係が育まれやすくなります。

他にも、会話が苦手なタイプの男性には「結論を先に伝える」「短く要点を伝える」など、わかりやすいコミュニケーションを心がけると負担をかけずに済みます。

長話や感情的なやりとりが苦手な人も多いため、明確で簡潔な話し方が好まれる傾向があります。

このような配慮が積み重なることで、話しかけてこなかった男性も、必要な場面では自分から話をしようという気持ちになっていく可能性があります。

重要なのは、無理に変えようとするのではなく、その人のやり方を尊重しながら共存する方法を見つけることです。

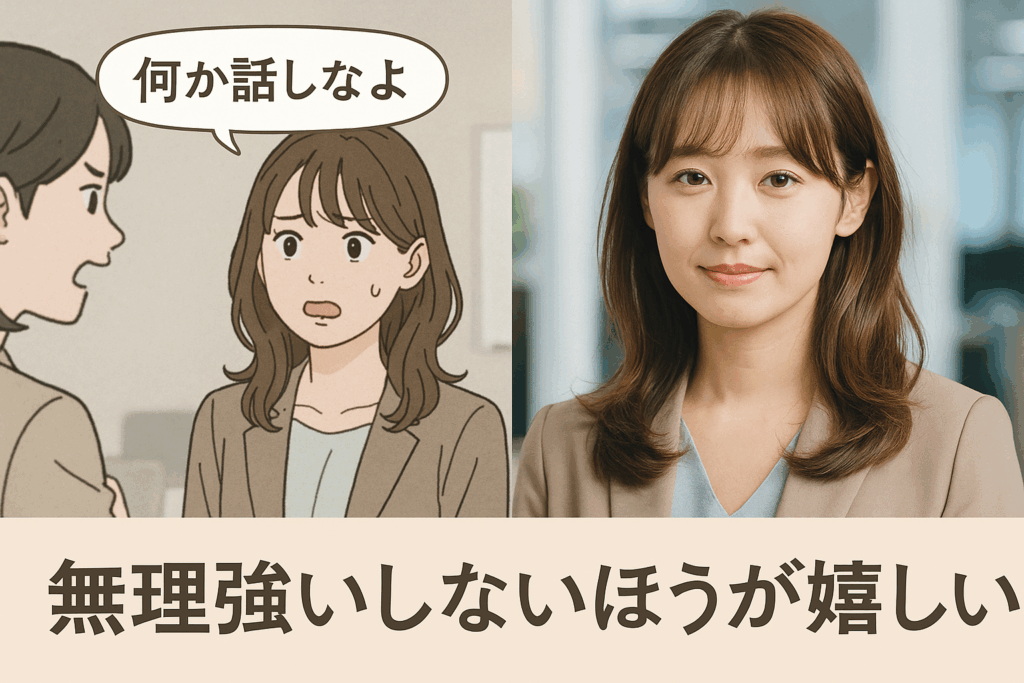

会話に入らない人に無理強いしない理由

会話に入らない人に対して、無理に話しかけたり会話に加えようとしたりすることは、むしろ逆効果になることがあります。

表面的にはただの「シャイ」や「無口」に見えても、その背景には繊細な心理や過去の経験が隠れていることが多いためです。

そのため、周囲から「もっと話して」と求められると、自分の無理な部分を責められているように感じてしまい、さらに心を閉ざすきっかけとなることがあります。

さらに、会話を無理に促すことで「自分はこの場に合っていないのではないか」と疎外感を抱く場合もあります。

例えば、みんなが楽しそうに話している中に、「何か話しなよ」と言われると、プレッシャーだけが募り、かえって萎縮してしまうのです。

そうした体験が繰り返されると、その人はますます会話から距離を置くようになってしまいます。

このような人に対しては、「沈黙があっても問題ない」と思える雰囲気を作ることが大切です。

たとえば、必要なときには声をかけ、そうでないときにはあえて会話を求めないなど、緩やかな距離感を保つことが信頼関係の構築につながります。

一方で、全く関わらないという選択をしてしまうと、それもまた孤立を助長する原因となるため、適度な関心と声かけを続けるバランスが重要です。

会話をしないという選択も、その人の一つの個性と捉え、強要せず自然な関係を育てていくことが、職場の健全な人間関係づくりに役立ちます。

チームでできるコミュニケーション改善法

職場でのコミュニケーションを円滑にするためには、個人任せにするのではなく、チーム全体で取り組む姿勢が欠かせません。

誰か一人に負担をかけたり、特定の人にだけ責任を押しつけたりすると、関係性のバランスが崩れやすくなります。

組織全体が協力し合うことで、より自然なコミュニケーションの土壌が生まれます。

まず実践しやすいのが、「定期的な共有ミーティングの場を設ける」ことです。

例えば、業務の進捗報告だけでなく、ちょっとした工夫や気づきを共有するライトな時間を設けることで、全員が発言するきっかけを得られます。

次に効果的なのは、「雑談を許容する空気づくり」です。

もちろん、過度な私語や時間の浪費にならないよう配慮は必要ですが、休憩時間や終業前にちょっとした雑談ができるような余裕を職場の雰囲気として持つことが望ましいです。

さらに、「コミュニケーションに関する意見を出しやすくする」こともポイントです。

こうした取り組みを通じて、会話に消極的な人でも「自分の声が届く」と感じられるようになります。

重要なのは、話すことを目的にせず、信頼と安心をベースにした関係づくりを意識することです。

全員が無理せず自然体でいられる職場は、結果としてチームの連携力も向上していきます。

多様な性格を尊重する職場づくり

性格や価値観が異なる人々が集まる職場では、多様性を理解し、受け入れる姿勢が非常に重要です。

全員が同じように振る舞うことを求めるのではなく、それぞれの個性や考え方を認め合うことで、柔軟で風通しのよい職場環境が実現します。

まず大切なのは、「沈黙=否定的」という先入観を持たないことです。

発言の多さや社交性だけが評価基準になると、内向的な人が不当に見落とされてしまいます。

言い換えれば、目立たない存在にも耳を傾ける文化を作ることが求められます。

次に、「自分と違う価値観に触れることを前向きに捉える」ことが大切です。

たとえば、スピード重視の人と慎重派の人が一緒に仕事をすることで、ミスを防ぎつつ効率化を進めることも可能になります。

さらに、上司やチームリーダーには「公平な評価姿勢」が求められます。

性格の違いに左右されず、成果や貢献度を見極めたフィードバックを意識することが、職場全体の信頼感を高めることにつながります。

多様な性格を尊重するというのは、単なる理念ではなく、日々の対応の積み重ねで実現していくものです。

互いの違いを否定せず、それぞれが安心して過ごせる職場づくりを目指すことが、結果としてチームの力を最大限に引き出す鍵になります。

無理なく関係を築くコミュニケーション術

職場で人間関係を築くうえで、「無理をしない」ことは非常に重要です。

親しくなろうとしすぎたり、距離を詰めようと焦ったりすると、かえって関係がぎくしゃくしてしまうことがあります。

自然なかたちで少しずつ信頼を育てていくことが、結果として長続きする人間関係につながります。

まず意識したいのは、「相手の反応をよく観察する」ことです。

例えば、短い返答が多かったり目を合わせなかったりする場合は、あまり踏み込まないほうがよいタイミングかもしれません。

次に、「共通点をさりげなく見つけて話題にする」のも効果的です。

たとえば、「〇〇さんもあの資料使ってましたよね」といった声かけがきっかけになり、少しずつ会話の幅が広がることがあります。

また、「一度会話がうまくいかなくても気にしない」姿勢も大切です。

うまく話せなかったとしても、落ち込まずに「次の機会にまた話してみよう」と前向きに捉えることで、精神的な負担も軽減されます。

このように、無理なく関係を築くためには、自分自身も自然体でいることがポイントです。

相手のペースを尊重しながら、安心して話せる関係を少しずつつくっていくことが、職場での信頼と協力の基盤になります。

焦らず、ゆっくりと距離を縮めていく姿勢が何より大切です。

会話に入ってこない人のいる職場で理解すべきポイントまとめ

- 過度な緊張が会話を避ける要因になりやすい

- 相手の発言に反応せずキャッチボールが成立しにくい

- 無言のまま聞き役に徹しすぎて会話が続かない

- 話題の流れを読まず脱線しやすい傾向がある

- 自己評価が低く発言を避ける傾向が強い

- 過去の失敗体験が沈黙の原因になっていることもある

- 内向的な性格やHSP気質が雑談を苦手にさせる

- 多様性の尊重が信頼の基盤となる

※本記事は、職場での悩みに関する一般的な情報整理や考え方の一例を紹介するものです。

特定の状況に対する判断や助言を行うものではありません。

個別のケースについては、専門家や公的機関、公式情報をご確認ください。