「職場のめんどくさいおばさん」が頭おかしいと感じてつらいあなたへ。

この記事では、頭おかしい言動の背景や妬みやでしゃばりの原因、効果的な対処法をわかりやすくご紹介します。

記事のポイント

- おばさんの迷惑行動の原因や背景

- めんどくさいおばさんの特徴と心理

- 職場での適切な距離の取り方や対処法

- 我慢の限界時に考えるべき選択肢

※本記事は、職場での悩みに関する一般的な情報整理や考え方の一例を紹介するものです。

特定の状況に対する判断や助言を行うものではありません。

個別のケースについては、専門家や公的機関、公式情報をご確認ください。

職場【めんどくさいおばさん】頭おかしい理由とは

- 職場のおばさんに疲れる人が続出する背景

- おばさんのストレスが他人に向かう仕組み

- めんどくさい人の特徴に共通する思考パターン

- おばさんの妬みが行動に現れるケース

- 職場でのでしゃばりおばさんの実態とは

職場のおばさんに疲れる人が続出する背景

職場のおばさんに疲れてしまう人が多い背景には、コミュニケーションの質と量のズレがあります。

多くの職場では年齢や立場に関係なく円滑な人間関係が求められますが、一部の年配女性社員が「自分のやり方が正しい」と思い込み、他者にもそれを押し付けようとすることで、ストレスが発生します。

これには世代間ギャップも大きく関係しています。

さらに、非公式な雑談や噂話が中心の関係構築を好む傾向もあり、こうした関わり方が苦手な人にとっては、日常のちょっとしたやり取りも負担になります。

例えば、「あの人は最近冷たいよね」「〇〇さんは仕事が遅い」など、直接関係のない会話を延々と続けることで、聞かされる側はエネルギーを奪われていきます。

本人は軽い話題として提供しているつもりでも、聞き手にとっては業務の集中を妨げられるうえに、無駄なストレスを感じる原因にもなります。

こうした日々の小さな積み重ねが、次第に「疲れる」という感情を引き起こしていくのです。

職場において業務とは直接関係のない関わりを強いられることが続けば、精神的な疲労感は避けられません。

このように、職場のおばさんに対して疲れてしまう人が多いのは、単なる性格の問題ではなく、背景にある価値観の違いや、適度な距離感を保てないコミュニケーションの習慣が原因であることが多いのです。

おばさんのストレスが他人に向かう仕組み

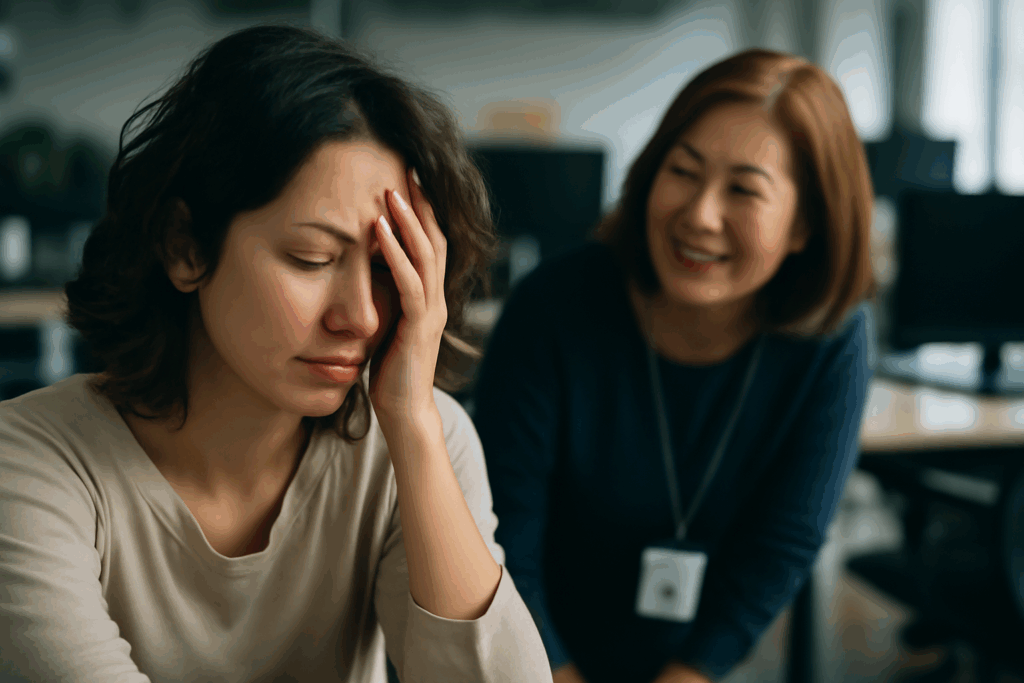

おばさんのストレスが周囲に向けられてしまう背景には、内面的な不安や孤独感、そして承認欲求の未充足が深く関係しています。

特に職場という限定的な環境においては、家庭と異なり自己肯定感を得る機会が限られるため、他人を攻撃することで自身の存在価値を確認しようとする行動が見られがちです。

これらの行動は一見するとただの「口うるさい人」に見えるかもしれませんが、実は心の中にある「誰かに必要とされたい」「認められたい」という感情の裏返しです。

また、職場という限られた人間関係のなかで、ストレスのはけ口を見つけにくい場合、立場が弱い人や無抵抗な人がターゲットになりやすいという傾向もあります。

これは、心理学でいう「下方比較行動」に近く、自分よりも立場が下だと見なす相手をけなすことで、自らの優位性を確認するための行動と捉えられます。

このとき、本人は自覚なくやっているケースも多く、逆に「後輩を育てている」「正しい指導をしている」と思い込んでいる場合もあります。

そのため、指摘を受けた側が理不尽に感じても、相手には悪意があるとは限らないのが厄介な点です。

ただ、こうしたストレスの向け方は長期的に見ると職場の空気を悪くし、自身の評価を下げることにもつながります。

職場全体の雰囲気が悪くなれば、当然ながら生産性にも影響が出てくるため、個人レベルの問題では済まされなくなるのです。

めんどくさい人の特徴に共通する思考パターン

めんどくさい人に共通する思考パターンのひとつに、「自分が常に正しい」という強い思い込みがあります。

このような思考は、他人の意見を受け入れず、自分の考えや価値観を押し付けがちになる傾向を生みます。

その結果、周囲との衝突が絶えず、人間関係のトラブルを引き起こしやすくなります。

この傾向は、些細な場面でも表れます。

また、何かトラブルが発生した際にも、原因は常に他人にあると決めつけ、自分を正当化しようとします。

これにより、周囲はその人とのやり取りに疲弊し、次第に距離を取るようになります。

加えて、「共感を求める姿勢」が強い点も特徴です。

自分の意見に賛同しない人を敵視したり、周囲に同調圧力をかけたりする場面も少なくありません。

これは、安心感を得るために他人からの同意を強く求める心理が働いているからです。

一方で、他人の感情や立場には無頓着であることが多く、自分の言動が周囲に与える影響を考えることは少ない傾向にあります。

そのため、結果として「めんどくさい人」として認識されやすくなります。

これを防ぐには、まずは客観的に自分の思考の癖を知ることが重要です。

そして、相手の意見にも耳を傾ける姿勢や、柔軟に考える力を意識的に持つことで、対人トラブルの多くは回避しやすくなります。

人間関係の中で繰り返されるストレスの多くは、このような思考パターンから生まれていると言えるでしょう。

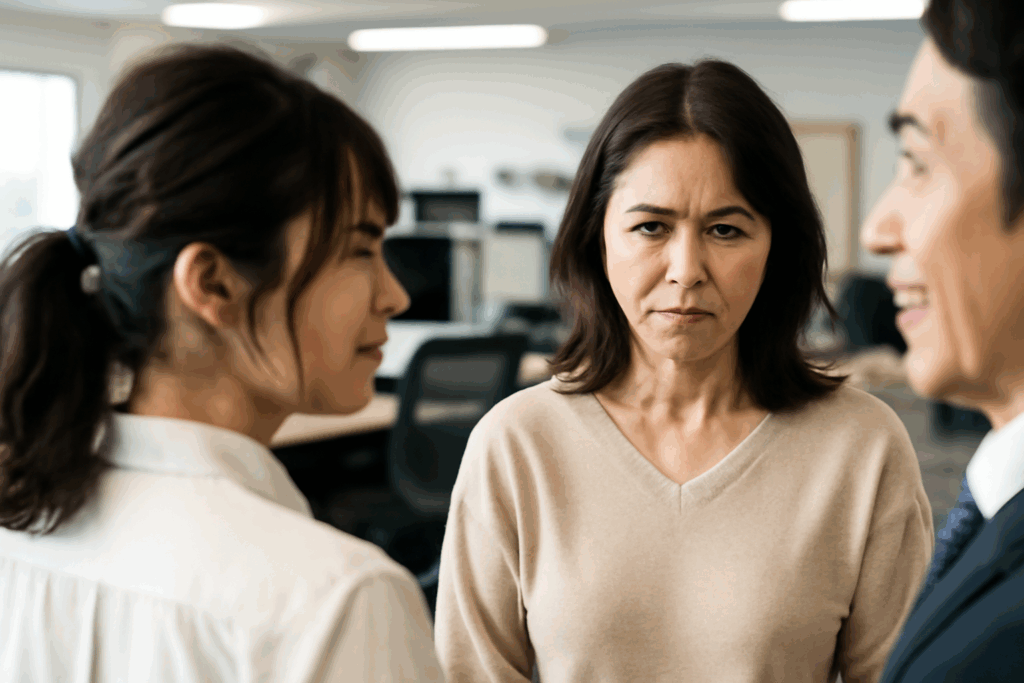

おばさんの妬みが行動に現れるケース

職場におけるおばさんの妬みは、日常の些細な言動に巧妙に表れることがあります。

一見すると普通の会話に見える場面でも、実はその裏に強い感情が隠されている場合があるため、注意が必要です。

例えば、若い社員や目立つ社員に対して、陰口や遠回しな皮肉が飛ぶ場面があります。

これらは明確な悪意というよりも、「自分の方が評価されるべき」「私だってやってきた」という気持ちのあらわれです。

また、自分が得られなかったポジションや成果を他人が手にした場合にも、批判的な言動が目立ち始める傾向があります。

例えば、若手が表彰されたときに、「あの程度の仕事で表彰されるのね」といったコメントを残すことがあります。

これは自分が評価されなかった経験と比較し、その不満を他者への攻撃で補おうとする心理が働いているからです。

このように、妬みの感情は本人にとっても強く意識されていないことがありますが、無意識のうちに言葉や態度に出るため、周囲は徐々にその人との距離を置くようになります。

結果として、本人の孤立が深まり、さらに妬みや不満が蓄積されるという悪循環に陥りがちです。

特に注意が必要なのは、妬みが“協調性のない行動”として出るケースです。

例えば、わざと他人の提案を否定する、進行中のプロジェクトに水を差すような発言を繰り返すなど、チームワークを乱す行動として表れることがあります。

こうなると、職場全体の雰囲気も悪くなり、生産性にも大きな影響を与えかねません。

おばさんの妬みを見抜くには、言動の背景にある感情や立場を読み取る視点が重要です。

表面だけを見て判断するのではなく、発言の意図や頻度に注目することで、職場内での不調和の予兆を早期に察知できるようになります。

職場でのでしゃばりおばさんの実態とは

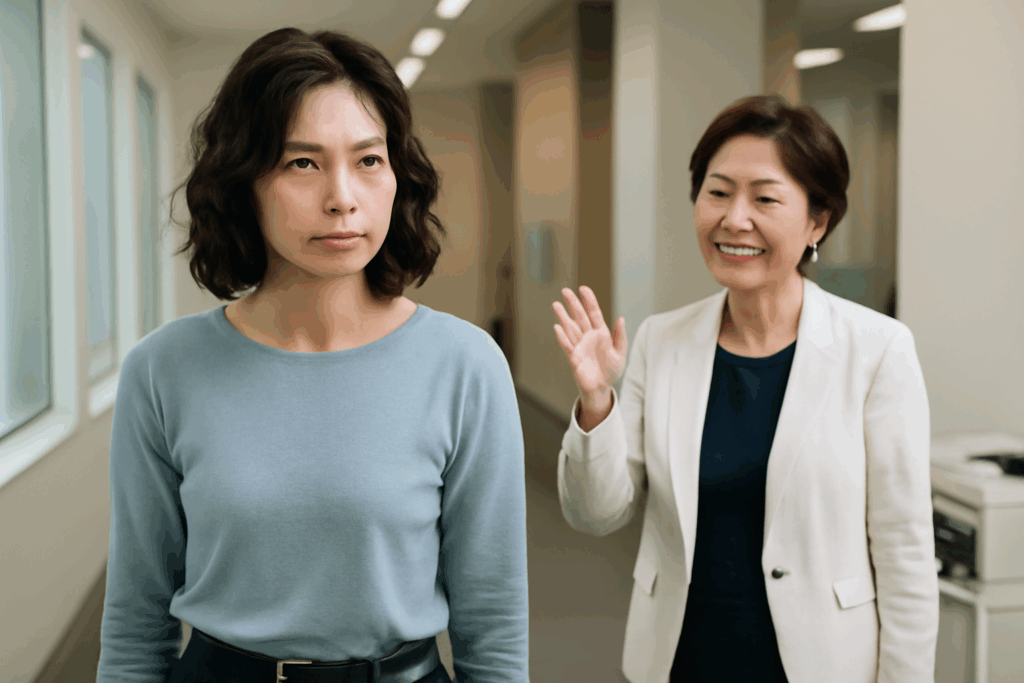

職場でよく見られる「でしゃばりおばさん」は、自分の存在感を誇示したいという欲求が行動として現れる人物像です。

実際に、リーダーでもないのに会議を仕切ろうとしたり、他人の仕事に必要以上に口を出したりするケースが挙げられます。

このような人が現れる背景には、承認欲求や支配欲が関係していることが多いです。

そのため、周囲からは「めんどくさい人」「空気が読めない人」と見られやすくなります。

例えば、若手が進めている業務に対して、頼まれてもいないのに「こうした方がいいんじゃない?」と何度も口を挟む姿勢は典型的な例です。

アドバイスのつもりでも、受け取る側にとっては「監視されている」「信用されていない」と感じられ、ストレスの原因となります。

また、でしゃばりおばさんは「正義感が強い」と自己評価していることもあります。

そのため、自分の意見や行動を正当化し、結果的に周囲の行動を制限する存在になってしまうのです。

これはチームの調和を乱す要因となり、職場全体のモチベーションを下げるリスクもあります。

さらに、こうした人は上司には従順で、部下や年下には強く出る傾向もあるため、上下関係に敏感な職場では問題が見えにくいこともあります。

上司の前では問題がないように振る舞う一方で、裏では圧力をかけてくるという構図が成り立ってしまうのです。

このように考えると、でしゃばりおばさんの存在は単なる“性格の問題”ではなく、職場環境の健全性を損なう大きな要因でもあります。

放置しておくと周囲が萎縮し、自由な発言や行動ができなくなってしまうため、早めの対処が求められます。

適切な距離感を持ち、必要であれば上司や人事に相談することも大切です。

職場【めんどくさいおばさん】頭おかしい時の対処法

- めんどくさいおばさんの対処法は距離を置く

- おばさんにキレたくなる前にやるべきこと

- おばさんばかりの職場でストレスを減らす方法

- 感情に巻き込まれず冷静に対応するコツ

- 上司や人事への適切な報告の仕方

- 限界を感じたら転職も視野に入れるべき理由

めんどくさいおばさんの対処法は距離を置く

めんどくさいおばさんに振り回されないためには、物理的にも心理的にも「距離を置く」ことが最も効果的な方法です。

近づきすぎると無意識のうちに影響を受けてしまい、あなたの思考や感情にも悪影響を及ぼすからです。

そうした人との接触が増えると、次第にこちらの心も疲れていきます。

そこで、積極的に距離を取ることが、自分を守るうえで重要な対応策となるのです。

例えば、必要以上に会話に応じないようにする、仕事のやり取りも最低限に抑える、同じ空間に長くいないように意識するなど、日常の中で「近づかない選択」を積み重ねていくことで、精神的な余裕を確保しやすくなります。

また、心の距離を取ることも忘れてはいけません。

相手の言葉を深く受け止めすぎず、「また始まったな」と冷静に受け流す姿勢を意識することが大切です。

あくまでも相手は変わらないという前提に立ち、自分が消耗しないことを最優先に考えましょう。

ただし、あからさまに無視をしたり、露骨に避けたりすると、かえって反感を買うこともあります。

そのため、表面的には一定の礼儀を保ちつつも、心理的には関わらないと決めておくのが理想的な距離感です。

このように、適度な距離を保ちながら関わることで、無用なストレスを回避し、自分の仕事や心の安定に集中できる環境を整えることが可能になります。

おばさんにキレたくなる前にやるべきこと

おばさんの言動にイライラして、思わずキレたくなる瞬間があるかもしれません。

しかし、そこで感情をぶつけるのではなく、一歩立ち止まって冷静に行動することが、長い目で見て自分を守る最善策です。

まず必要なのは、自分の限界ラインを明確にしておくことです。

限界を把握していないと、知らぬ間にストレスが蓄積し、爆発してしまうリスクが高まります。

次に、感情が高ぶっているときは、意識的に深呼吸をしたり、その場を離れたりするなど、物理的に状況を断ち切る方法を取ってみてください。

短時間でもその場を離れることで、心の余裕が生まれ、冷静に物事を判断できるようになります。

さらに、どうしても我慢できない場合は、感情を整理するためにメモに書き出すのも有効です。

「何を言われて、どんな気持ちになったのか」「どう対応すればよかったか」など、文章にすることで客観的に自分の感情を見つめ直せるようになります。

もちろん、上司や人事に相談するという選択肢も忘れてはいけません。

ただし、相談する際は、感情的にならず、具体的な事実と影響を伝えることがポイントです。

そうすれば、あなたが冷静に対応しようとしている姿勢も伝わりやすくなります。

キレるという行動は一瞬で相手との関係を壊し、自分の評価も落とすリスクがあります。

だからこそ、キレたくなる前の“予防線”をしっかり張っておくことが、結果としてストレスの少ない職場環境につながっていくのです。

おばさんばかりの職場でストレスを減らす方法

おばさんばかりの職場にいると、どうしても価値観のズレや人間関係の距離感に悩まされがちです。

しかし、完全に環境を変えられない状況であっても、日々の工夫次第でストレスを軽減することは可能です。

まず、最も効果的なのは「自分の軸を持つこと」です。

特に、おばさん同士の会話に無理に入り込もうとせず、あくまで業務上必要な関係だけを保つという姿勢は、精神的な疲労を大きく減らすことにつながります。

また、「共通点のある相手を見つける」ことも重要です。

同じように悩んでいる同僚がいれば、共感し合うことで気持ちが楽になりますし、孤立感も和らぎます。

ちょっとした雑談やランチの時間でも構いません。

信頼できる味方を一人でも持っておくと、職場のストレスは大きく変わります。

一方で、「完全に関わらない」という選択は現実的ではありません。

職場である以上、最低限の関係性は維持する必要があります。

そのため、「丁寧な態度で、感情的な距離は保つ」というスタンスを意識しましょう。

例えば、あいさつや報連相はしっかり行いながらも、プライベートな話には踏み込まないといった線引きが有効です。

そして、どうしても限界を感じる場合は、自分の健康を最優先に考えて「部署異動」や「転職」なども視野に入れるべきです。

無理をして心や身体を壊してしまっては意味がありません。

環境を変えることは決して逃げではなく、自分を大切にする選択です。

このように考えると、おばさんばかりの職場でもストレスを軽減する方法は複数あります。

最も大切なのは、「自分がどう在りたいか」を明確にし、それに合わせた行動を取ることです。

環境に適応しつつ、自分のペースを守る意識を持ちましょう。

感情に巻き込まれず冷静に対応するコツ

職場でめんどくさいおばさんに関わると、つい感情的になってしまいがちです。

しかし、感情に巻き込まれると、自分自身の判断力が鈍ってしまい、望ましくない言動に出てしまう恐れがあります。

そうならないためには、感情を切り離して対応する技術を身につける必要があります。

まず、実践したいのが「一度、間を取る」ことです。

反射的に言い返してしまうと、相手と同じ土俵に乗ってしまい、さらに問題が大きくなることもあります。

また、「相手の言葉に意味を求めすぎない」ことも重要です。

おばさんの発言には、特に意図がない場合や、ただの自己主張であることも少なくありません。

いちいち内容を真に受けてしまうと、こちらの心が消耗してしまいます。

そのため、ある程度は「この人はこういう人なんだ」と割り切って受け流す姿勢を持つことが求められます。

さらに、冷静に対応するためには、「自分の感情を客観視する習慣」をつけることも効果的です。

帰宅後や昼休みに、「さっきイラっとしたのはなぜか」「本当はどう感じていたのか」などを振り返ってみると、自分の感情パターンが見えてきます。

そうすれば、次に似たような状況に遭遇した際にも冷静に対応しやすくなります。

このように、感情に巻き込まれずにいるためには、「時間を置く」「真に受けすぎない」「自分の感情を把握する」といった複数のアプローチを組み合わせていくことが大切です。

最終的には、相手に左右されない自分の軸を持つことが、職場でのストレスを軽減する一番の近道になります。

上司や人事への適切な報告の仕方

めんどくさいおばさんによるトラブルが続く場合、個人で抱え込まずに上司や人事に相談することが必要です。

ただし、その際には「感情的にならず、事実を中心に伝える」ことが非常に重要です。

最初に意識すべきなのは、報告内容の整理です。

可能であれば、日付付きのメモやメールなど、証拠となるものを添えると説得力が増します。

次に、報告の際の言い方にも注意が必要です。

「あの人がうざい」「性格が悪い」といった感情的な言葉ではなく、「こういった発言が業務に支障をきたしています」といった客観的な表現を使うことで、信頼される対応につながります。

上司や人事はあくまで中立的な立場であるため、感情論ではなく、職場環境の改善という視点で話すことが効果的です。

また、伝えるタイミングも大切です。

上司が忙しいときや、打ち合わせ直前などに話を持ちかけると、真剣に受け取ってもらえない可能性があります。

できれば、事前に「少しご相談したいことがあります」とアポイントを取ってから話すと、より丁寧に対応してもらえるでしょう。

さらに、「こうしてほしい」という希望や提案を添えることで、報告が単なる愚痴に終わらず、前向きな提案として受け止めてもらえます。

例えば、「一時的に業務の担当を分けることは可能でしょうか」といった提案をすれば、現実的な解決策に繋がる可能性が高まります。

このように、上司や人事への相談は、自分を守るための正当な手段です。

ただし、信頼される相談者であるためには、冷静さと具体性を兼ね備えた報告を心がけましょう。

限界を感じたら転職も視野に入れるべき理由

職場のおばさんに関するトラブルが日常的に続き、心身に不調を感じるようであれば、転職もひとつの選択肢として真剣に検討すべきです。

多くの人は「我慢が美徳」と考えがちですが、それがかえって自分を追い込んでしまう結果にもつながります。

これらはストレスが限界に達しているサインであり、無理を続けるとメンタルヘルスに重大な影響を及ぼします。

また、「環境は変わらないのに、自分だけが我慢し続けている」と感じる場合も注意が必要です。

人は自分にとって安心できる環境でこそ、本来の力を発揮できます。

どれだけ努力しても評価されず、常に神経をすり減らすような職場では、成長も幸福感も得にくくなります。

転職を視野に入れることで、自分に合った環境に身を置ける可能性が広がります。

例えば、年齢や性別に関係なく実力が評価される企業や、風通しの良い組織文化を持った職場であれば、これまでの悩みが嘘のように解消されることもあります。

もちろん、転職には不安やリスクも伴います。

しかし、今いる環境に執着しすぎて心身を壊してしまっては元も子もありません。

自分のキャリアと人生をより良くするための「戦略的な選択」として、転職は決して逃げではなく、前向きな手段であると捉えるべきです。

このように考えると、限界を迎える前に一歩外の世界に目を向けることは、あなた自身の未来を守るために必要な行動だと言えるでしょう。

少しでも「もう無理かもしれない」と感じたなら、自分のために環境を変える準備を始めてみてください。

【職場のめんどくさいおばさん】頭おかしいと感じたときの総まとめ

- 世代間ギャップがコミュニケーションのズレを生む

- 自分の価値観を正しいと信じ込み他人に押しつける

- 雑談や陰口に強い執着を持ち業務の妨げになる

- ストレスを周囲にぶつけて優位性を保とうとする

- 共感を強要し周囲に同調圧力をかけてくる

- 相手の立場を考えず自分中心で動く傾向が強い

- 感情的に反応せず冷静に対応することが大切

- 上司や人事には具体的な事実をもとに相談する

- 我慢が限界に達したら転職も視野に入れるべき

- 自分の軸を持つことで周囲に振り回されにくくなる

※本記事は、職場での悩みに関する一般的な情報整理や考え方の一例を紹介するものです。

特定の状況に対する判断や助言を行うものではありません。

個別のケースについては、専門家や公的機関、公式情報をご確認ください。